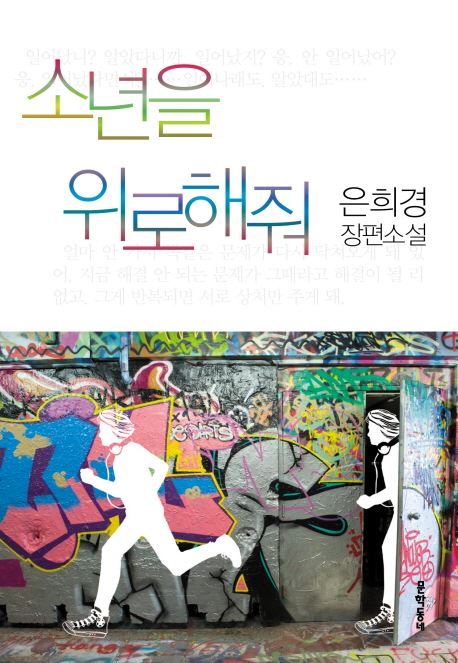

마치 공지영 작가의 '즐거운 나의 집'을 다시 보는 듯한 착각을 들게 한 은희경 작가의 '소년을 위로해줘'다.

첫사랑의 열병을 앓은 심드렁과 중학생 아들을 키우면서도 제도권 밖에서 자기주도적인 삶을 살고 있는 싱글 맘의 일상은 농담인 듯 진지하게 펼쳐진다.

사춘기, 첫사랑, 방황과 열병은 태수라는 친구를 통해 돌파구를 찾은 듯 보였으나 결국 자유와 영혼을 상징한 태수는 제도권의 틀에 부딪히고 깨지고 말았다. 커다란 사회가 개성을 가진 개개인을 천편일률적으로 만들고야 말겠다는 듯 권위적인 표정으로 바라보는 듯 해 씁쓸함마저도.

무엇보다 서른다섯 살이라는 나이의 독자에게 공감을 얻은 것은 심드렁으로 불리는 연우의 엄마 민아 씨의 귀여운 삶이다. 여느 엄마라면 상상할 수 없는 재치와 오픈된 마인드의 소유자. 그러면서도 사랑과 결혼에 대해 끊임없이 갈등하는 그녀는 마치 우리시대 엄마의 모습과 정반대이면서도 결국 그들을 반추해 역설하는 듯 보인다.

사춘기 소년의 첫사랑, 싱글맘의 연애... 그 간극에 수 많은 에피소드가 존재하겠지만 결국 사랑은 들끓는 열정과 사소한 상처, 후회와 미련의 연속이라는 생각을 해봤다.

또 미련이 희망이 될 수도 있다는 사실에 미련을 품어 볼 수 있었다고나 할까. 유쾌하면서도 진지하게 잃은 '소년을 위로해줘'였다.

(사진=신리비 기자)

(사진=신리비 기자)

여름에서 가을로, 그리고 겨울. 시간은 언제나 일정한 방향으로 흘러간다. 녹화된 테이프를 리와인드하면, 도망쳤던 사람은 헐레벌떡 처음의 자리로 뒷걸음질 쳐 돌아오고 옷을 벗었던 사람은 주섬거리며 다시 그것을 주워 입는다. 하지만 저 헐벗은 은행나무들에게 지난여름의 초록을 달아주고 그때로 되돌아가 다시 시작하는 일, 그런 일은 절대로 일어나지 않는다. 그것이 가장 마음 아프다. 되돌릴 수만 있다면... 그렇다면 나는 모든 걸 새로 시작하고 싶다

◆

늦은 밤, 식탁에서 혼자 술을 마시고 있는 엄마와 내 방 거울 앞에 서 있는 나. 아무리 가까운 사이라 해도 서로의 고독에 대해서는 아무것도 해줄 수 없다

◆

하기어려운 말일수록 빨리 털어놓아야 일이 안 커지지. 상대에게도 덜 미안해지고, 그런 걸 바로 용기 있는 행동이라고 하거든.

◆

연우야, 서로 진심이었던 사람들 사이에는 일방적으로 버림받는 일 같은 건 없어. 어느 한쪽에서 행동으로 옮겼을 뿐 똑같이 원인을 제공했고 사이좋게 상처를 나눠 갖는 거야

◆

하고 싶은 것만 해도 되긴 하지. 근데 그게 훨씬 더 어려울 걸. 내가 남하고 다르다는 사실을 드러내는 것, 그거 몹시 힘든 일이야. 모든 게 다 자기 책임이 되거든. 안전한 집단에서 떨어져 나와 혼자여야 하고, 정해진 가치에 따르지 않으려면 하나하나 자기가 만들어가야 해. 또 무리에서 떨어져나가면 끊임없이 자기에 대해 설명해야 해. 경쟁을 피하는 소극적 태도가 아니라 남과 다른 방식을 적극적으로 선택하는 일이라면 말야.

◆

받아들여지지 않는다는 건 부조리란 개념하고 통해. 누구도 잘못하지 않았는데 일은 잘못돼 있는 거야. 설명하려고 애쓸수록 오해는 깊어지고, 바로 눈앞에 있는 것 같은데도 도달할 수는 없어. 그리고 말야, 이제 달리 어떻게 해볼 방법이 없는데도, 최후에 남는 건 절망이 아니야. 미련이라는 이름의 희망인 거지

◆

누군가를 좋아한다는 건 서로 조심스럽게 손을 뻗어 닿는 일, 팔이 길어지는 거지. 손가락이 닿는 순간 서로임을 확인하고 깍지를 낀다. 그런 다음 한 걸음씩 다가가며 둘 사이에 가로놓인 시간과 거리를 없애가는 거야. 서로 조금씩 가까이 가는 것. 두 눈은 나만 아는 소중한 너의 모습에 사로잡힌 채. 그래, 한쪽에서 자기 쪽으로 잡아당기는 게 아니고.